最終更新日 2025年10月30日 by boyjackcl

マッサージに通ってもすぐにぶり返す、つらい肩こり。

薬を飲んでも繰り返す、いやな頭痛。

長年そんな不調に悩まされているあなたは、その原因が思いもよらない場所にあるのかもしれない、と考えたことはありますか。

実はその不調、お口の中の「噛み合わせ」が引き起こしている可能性があるのです。

こんにちは。

歯科医師として30年以上、多くの患者さんのお口の悩みと向き合ってきました、田島純子と申します。

都内の歯科医院で院長を務めた後、現在はこれまでの経験を活かし、皆さんの健康に役立つ情報を分かりやすくお伝えする活動をしています。

この記事では、長年あなたを悩ませているかもしれない肩こりや頭痛と、噛み合わせの驚くほど深い関係について、私の臨床経験を交えながら、じっくりと解説していきます。

この記事を読み終える頃には、

- なぜ噛み合わせが全身の不調につながるのか、その仕組みがわかる

- ご自身の噛み合わせの状態をセルフチェックできるようになる

- 不調を改善するために、今日からできること・専門家への相談の仕方がわかる

ようになっているはずです。

もう一人で悩まないでくださいね。

一緒に、その不調の根本原因を探っていきましょう。

目次

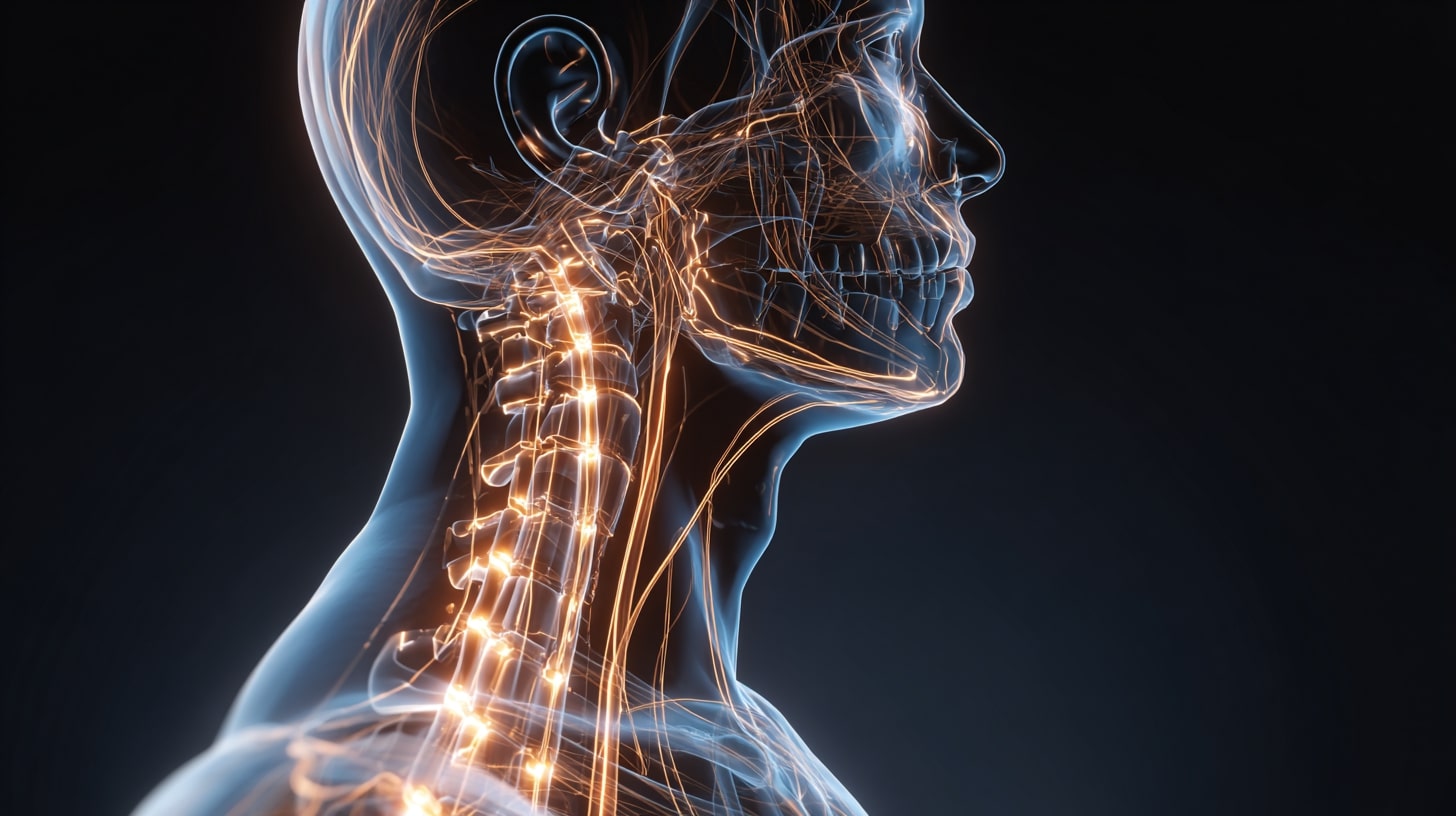

なぜ?噛み合わせのズレが全身に影響を及ぼすメカニズム

「口の中の問題が、どうして肩こりや頭痛に関係あるの?」

そう不思議に思われるのも当然です。

しかし、私たちの体は精巧な機械のように、すべてのパーツが連動してバランスを保っています。

その中でも、顎の関節(顎関節)は、全身のバランスを司る「要」とも言える非常に重要な部分なのです。

想像してみてください。

下あごは、頭の骨から筋肉によってブランコのようにぶら下がっています。

このバランスが、噛み合わせのズレによってほんの少しでも崩れると、顎を動かす筋肉(咀嚼筋)は常に緊張した状態になってしまいます。

この咀嚼筋の緊張が、ドミノ倒しのように首や肩の筋肉へと伝わっていくのです。

これが、噛み合わせが原因で起こる肩こりの正体です。

さらに、咀嚼筋の中でも特にこめかみの近くにある「側頭筋」という大きな筋肉が緊張し続けると、頭全体が締め付けられるような痛みを引き起こします。

これが、いわゆる「緊張型頭痛」と呼ばれる症状です。

私が診てきた患者さんの中にも、「頭痛外来に行っても原因が分からなかったのに、噛み合わせの治療をしたら嘘のように楽になった」という方が、本当にたくさんいらっしゃいました。

噛み合わせのズレは、単なる筋肉の緊張だけに留まりません。

顎の位置がずれることで、体の重心が微妙に変化し、それを補おうとして全身の骨格に歪みが生じることもあります。

また、顎の周りには多くの神経が集中しているため、自律神経のバランスが乱れ、めまいや耳鳴り、不眠といった、さらに多様な不調を引き起こすことさえあるのです。

こんな症状は要注意!噛み合わせの悪さが引き起こす代表的な不調

噛み合わせの乱れが引き起こすサインは、実にお口の中だけにとどまりません。

もしあなたが、以下のような症状に複数当てはまるなら、一度噛み合わせを疑ってみる価値は十分にあります。

- 肩こり・首こり

マッサージをしても一時的にしか楽にならない、慢性的なこりに悩んでいる。 - 緊張型頭痛

特に夕方になると、頭全体がギューッと締め付けられるような痛みを感じることが多い。 - めまい・耳鳴り

耳鼻科で検査しても、特に異常が見つからない。 - 睡眠の質の低下

朝起きた時に顎がだるい、疲れている。家族から歯ぎしりを指摘されたことがある。 - 顔の歪みや顎の痛み(顎関節症)

口を開けるとカクカクと音がする、口が大きく開けられない、顎の関節あたりに痛みを感じる。

これらの症状は、それぞれ別の原因で起こることももちろんあります。

しかし、複数の症状が同時に現れている場合、その根っこには「噛み合わせの悪さ」という共通の原因が隠れているケースが少なくないのです。

あなたも当てはまる?自宅でできる噛み合わせセルフチェック

「もしかして私も…?」と気になったあなたへ。

専門的な診断は歯科医院で行う必要がありますが、ご自宅で簡単にできるセルフチェックの方法をいくつかご紹介します。

ぜひ、鏡の前で試してみてください。

- 鏡の前で「イー」と口をしてみる

上の前歯の中心線と、下の前歯の中心線が一直線に並んでいますか?

もし下の歯の中心が左右どちらかにズレている場合、噛み合わせがズレている可能性があります。 - 割り箸を噛んでみる

割り箸を左右の奥歯でぐっと噛んでみてください。

鏡で見た時に、割り箸が水平になっていますか?

もしどちらか一方が下がっている場合、そちら側の歯が低い、あるいは噛む力が弱いなど、バランスが崩れているサインかもしれません。 - 口を大きく開けてみる

まっすぐに口を開けられますか?

途中で顎が左右に揺れたり、「カクッ」という音が鳴ったりする場合は注意が必要です。

また、健康な状態であれば、人差し指から薬指までの指3本が縦にすっと入ります。2本程度しか入らない場合は、顎の動きが制限されている可能性があります。

いかがでしたか?

これらはあくまで簡易的なチェックですが、ご自身の体のサインに気づくきっかけになれば嬉しいです。

一つでも当てはまる項目があった方は、次のNG習慣を見直してみましょう。

噛み合わせの乱れを招く日常のNG習慣

実は、私たちの何気ない日常の癖が、少しずつ噛み合わせを乱す原因になっていることがよくあります。

良い噛み合わせを維持するためにも、今日から意識してやめてみましょう。

- 頬杖をつく

片方の顎に持続的な圧力をかける、最も避けたい習慣の一つです。 - 片側だけで噛む癖

食事の際に、いつも同じ側でばかり噛んでいませんか?

左右の筋肉のバランスが崩れ、顔の歪みにもつながります。 - うつ伏せ寝・横向き寝

睡眠中、長時間にわたって顎に不自然な力がかかってしまいます。

できるだけ仰向けで寝るのが理想です。 - 長時間のデスクワークやスマホ操作

うつむいた姿勢は、首や肩だけでなく、顎周りの筋肉にも大きな負担をかけます。

無意識のうちに歯を食いしばっていることも多いので、時々休憩してリラックスさせましょう。 - 歯が抜けたまま放置する

抜けた歯のスペースに、隣の歯や向かいの歯が倒れ込んできて、全体の噛み合わせが大きく崩れてしまいます。

これは非常に危険な状態です。

こうした小さな習慣の積み重ねが、数年後、数十年後のあなたの健康を大きく左右します。

心当たりのある方は、ぜひ今日から一つでも改善してみてくださいね。

噛み合わせの不調を感じたら?歯科医院での専門的なアプローチ

セルフチェックや生活習慣の見直しで改善が見られない場合、あるいはすでにつらい症状に悩んでいる場合は、決して一人で抱え込まずに専門家である歯科医師に相談してください。

歯科医院では、まずあなたの噛み合わせがどのような状態にあるのかを精密に検査します。

レントゲン撮影で顎の骨や関節の状態を確認したり、歯型をとって模型上で噛み合わせを再現したり、専用の機械で顎の動きを記録したりと、様々な角度から原因を突き止めていきます。

その上で、あなたに合った治療法を提案します。

代表的な治療法には、以下のようなものがあります。

- スプリント療法

あなたの歯型に合わせて作製したマウスピース(スプリント)を、主に就寝中に装着する治療法です。

顎の関節を正しい位置に導き、筋肉の異常な緊張を和らげる効果があります。 - 矯正治療

歯並びそのものが原因で噛み合わせが乱れている場合に、歯を動かして理想的な位置に整える根本的な治療法です。 - 補綴(ほてつ)治療

古くなった被せ物や詰め物の高さが合っていない場合に、それらを調整したり、新しく作り直したりすることで、全体の噛み合わせのバランスを整えます。

どの治療法が最適かは、あなたの症状や原因によって全く異なります。

大切なのは、噛み合わせ治療に関する知識と経験が豊富な歯科医師を見つけることです。

治療について丁寧に説明し、あなたの不安や疑問にしっかりと耳を傾けてくれる先生に、ぜひ相談してみてください。

まとめ

長年あなたを悩ませてきた原因不明の不調について、その原因が「噛み合わせ」にある可能性と、そのメカニズムについてお話ししてきました。

最後に、この記事の要点を振り返ってみましょう。

- 噛み合わせのズレは、顎周りの筋肉を緊張させ、その緊張が首や肩、頭へと波及して肩こりや頭痛を引き起こす。

- 肩こりや頭痛以外にも、めまい、耳鳴り、不眠など、全身に様々な不調をもたらすことがある。

- 頬杖や片側噛み、うつむき姿勢といった日常の何気ない癖が、噛み合わせを乱す原因になる。

- セルフチェックで気になる点があれば、生活習慣を見直すとともに、専門家である歯科医師に相談することが大切。

噛み合わせは、単においしく食事をするためだけのものではありません。

それは、あなたの全身の健康を支える大切な土台なのです。

私の歯科医師としての信条は、「歯のトラブルは“ちょっとした違和感”の段階で気づけるかどうかが鍵」というものです。

「なんだか最近、顎が疲れるな」「そういえば、片方で噛む癖があるかも」。

そんな日々の小さなサインを見逃さず、ご自身の体を大切にしてあげてください。

この記事が、あなたの長年の悩みから解放されるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。